메인 주 -일명 [vacationland]- 를 다녀왔다.

해마다 가을이 보이기 시작하면 일정까지 다 잡아 놓고도

이런저런 이유로 여러 차례 가을을 다 놓치고

이렇게 봄에 다녀왔다.

평소 남편이 챙기지 않는 내 생일을 비롯해

결혼기념일까지 기억하고 챙기던 딸아이는

결혼 40주년이 아닌 39주년인데도 불구하고

메인 주에 있는 Cape Elizabeth 호텔에다 예약을 해 줬다.

지난 39년동안 인내로 헌신하고 봉사했던 그 수고를

남편 대신 딸이 인정해준다고 생각하니 벅차기도 하지만

지난 1년 이상 '팬데믹'이라는 감옥생활로 인한 그 답답함으로부터

탈출하게 되는 절호의 찬스로 여기게 되자

마음이 바빠지기 시작했다.

집을 떠나 동네를 벗어난다는 것도 신나고

샤워를 갓 끝낸 듯한 깔끔한 하늘과 함께 떠난다는 것도 좋지만

무엇보다

자식이 챙겨주는 여행이기에

하늘 끝에 닿을 듯한 풍선처럼 가볍게 출발을 했다.

그런 기분으로 5시간가량 신나게 달리는 도중에

갑자기 자동차 밑바닥에 무언가에 닺는 소리가 들리긴 했지만

대수롭지 않게 여기고 계속 달렸다.

그런데

점점 자동차 바닥 부분이 떨어져 나갈 듯한 굉음에 운전을 중단했다.

자동차를 간신히 갓길에다 옮긴 후 여기저기를 살펴본 후

더 이상 운전이 불가능하다는 판단으로 구급 요청을 했다.

경찰의 도움으로

토잉 차로 한 번도 들어보지 못했던 낯선 동네에 차를 맡겼다.

그때부터 우리는 사고 해결을 위한 대책으로

보험회사, 렌터 카 측과 연락하기 위해 핸드폰에 매달려야 했는데

주말이라 담당자와의 통화연결도 렌터 카 구입에도 애를 먹었다.

일단 자동차는 그렇게 낯선 동네 맡겨놓고

목적지인 Cape Elizabeth까지 북쪽으로 약 2시간 달리는 동안

자동차 굉음으로 생긴 트라우마로부터 탈출하기 위해

침묵을 동원해야 했다.

호텔에 도착하니 저녁 6시,

아침 7시경에 출발했으니 첫날은 길에서 몽땅 보냈던 것이다.

아들과 딸로부터

"It's okay everythings are replaceable..."이라는 위로를 받으며

너덜너덜 해진 상태로 방안에 들어서자

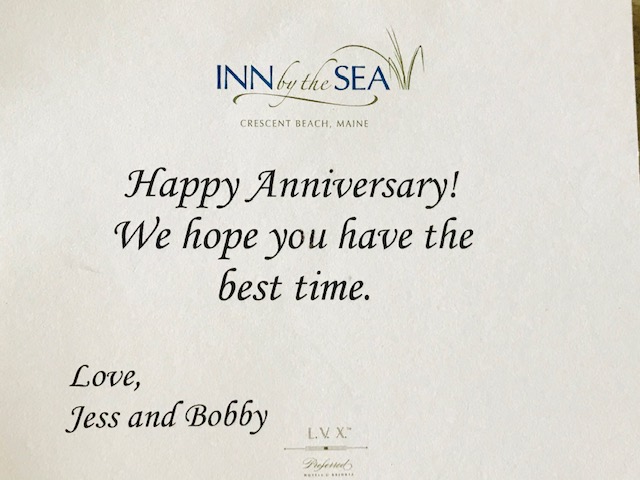

결혼기념일을 축하하는 딸의 카드와 샴페인을 보고서야

우리가 왜 그곳으로 오게 되었는지를 알게 되었다.

도착하는 날은 호텔에서 먹기로 된 Dinner는 취소하고

대신

생전 처음 Room service로 대신했다.

밤새 뒤척이느라 날이 바뀐 줄도 모를 뻔했는데

창밖을 내다보니

운무로 감싸여 있는 새벽이 꿈결처럼 포근하게 펼쳐져 있었다.

마치 신의 위로를 받는 것처럼...

하지만 그 모든 감동도 불과 몇 분

자동차를 현지와 우리 동네 둘 중 어디에서 수리하는 것이

우리에게 도움이 될 것인가에 대해

(워낙 먼 거리라) 보험회사 측과 오전 시간을 소모한 끝에

결국 비용이 좀 들더라로 우리 동네로 옮기기로 결정을 내리고 나니

그나마 안심이 되었다.

딸이 주선한

결혼 기념 축하 디너 장소인

- Scales -

딸의 성의를 생각해서라도

낮일은 지워 버리고

오직

시각과 미각에 집중하기로...

어떠냐고 계속 물어오는 딸에게는

무조건

엄치 척 올려 보내야만 했다.

솔직히

가격이나 소문만큼의 특별한 것 같지는 않았지만...

(어쩌면 스트레스 탓?)

다음 날에도

온통 바다는 파도에 실려온 해초 냄새로 물이 들고

코끝에 닿을 듯한 구름과 함께

풍경을 스치며

풍요로운 식탁을 마주 할 때마다

"우리가 병실에 있지 않고 멀쩡 하게 돌아다닌다는 게 어디야..."

라는 주문을 하곤 했다.

가능하면

딸이 추천하는 맛집들이 있는 'Portland'에서

많은 시간을 보내려고 했지만

팬데믹으로 문을 닫은 식당과 상점이 많아서인지

어디를 가나 줄을 서거나 긴 시간을 기다리는 것도 지치게 했다.

호텔에서 가까운 곳에 60년 동안 운영해오고 있다는

Cape Elizabeth의 자존심이라는

'Cookie Jar'에 들러야 한다는 약속대로

도넛과 모닝커피를 사들고 오다

발견하게 된

Fort Williams Park

아카디아 공원 대신

기분전환에 안성맞춤이 되어준

고마운 공원이었다.

사고가 없었더라면

숙소에서 북쪽으로 약 3시간 거리에 있는

'아카디아 국립공원'을 당일치기로 다녀 올 수도 있었는데...

하필이면

그토록 방문하고 싶어 했던 멋진 해안가까지 와서

넓고 쾌적한 침대에 드러 누워서 건너편 바다를 바라보는

호사도 누리지 못하고

사고 처리 문제로

머리를 싸매고 뒤척이는데

3박 4일을 다 써버렸다 말인가...

애써 엄마 아빠를 위해 큰 마음을 써준

딸아이의 초심을 떠 올리며

마지막 바다 앞에 다시 섰다.

떠나기 전

이 모든 트라우마를 해풍에 씻어 보내기 위해

가슴을 활짝 열고 심호흡을 하고 나니

다소 가벼워진 마음 벽에 '호사다마 好事多魔 ' 가 새긴다.

세상만사 좋은 일만 끝까지 이어진다면 얼마나 좋을까만은....

웃다가 울다가 그렇게 반복을 하느라

한 인생 다 하는 거지 뭐...

'The Good comes with bad '

음악: La Mer/ Beyond The Sea

글, 사진/작성

이

슬

<